Non so perché poi Peppe Liberti ha successivamente cancellato il post, ma è grazie al fatto che ho insierito il feed rss del suo blog su Medium (lo trovate nella spalla) che sono venuto a conoscenza della scomparsa di Franco Piperno, fisico teorico nel campo della materia condensata, ma anche attivista politico di sinistra e fondatore del movimento Potere Operaio.

Qualche giorno dopo è arrivato nel mio ufficio Stefano Sandrelli per chiedermi di contattare Peppe e fargli scrivere un articolo per EduINAF su Piperno. Sono stato possibilista sulla faccenda, ma sapevo già che Peppe aveva cancellato il suo articolo, quindi avevo comunque qualche perplessità sulla proposta di Stefano. Inoltre c'era il rischio di generare polemiche intorno all'articolo, vista la storia politica di Piperno. Avevo, però, detto a Stefano che avevo seguito un corso con lui, durante la laurea in fisica, e questo fatto mi aveva in qualche modo seminato un'idea: scriverlo io un articolo su Piperno.

Le difficoltà cui accennavo sopra, però, continuavano a restare, e per evitarle avevo bisogno della chiave giusta per affrontare il ricordo di un fisico che, per molti versi (sia politici sia scientifici), è stato considerato un po' scomodo. E alla fine, come scrivo nell'introduzione dell'astrografica uscita su EduINAF, Di quando leggevo poesie sotto le stelle, in una giornata di caldo intenso a Milano, mi è venuta così, improvvisa, l'idea di dedicare, con uno stile un po' più fumettoso, un piccolissimo racconto di quando Piperno venne a raccontare le costellazioni in una sera d'estate a Domanico, il paese di mia madre.

Stomachion

Network Bar

Visualizzazione post con etichetta fisica. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta fisica. Mostra tutti i post

giovedì 3 luglio 2025

martedì 8 ottobre 2024

Premi Nobel 2024: Fisica

A differenza di quanto deciso ieri, alla fine sono andato direttamente in live per il Nobel per la Fisica 2024, commentando in diretta l'assegnazione del premio a John Hopfield e Geoffrey Hinton "per le fondamentali scoperte e invenzioni che hanno permesso alle macchine di imparare attraverso reti neurali artificiali". In pratica per il machine learning. D'altra parte l'assegnazione del Nobel ha sempre cercato di essere in linea con le innovazioni del modno reale, e questa è, indubbiamente, una di queste, e forse la più importante da un paio di decenni a questa parte.

Come hanno ricordato nella home del Premio Nobel, i due scienziati "hanno utilizzato gli strumenti della fisica per costruire metodi che hanno aiutato a gettare le basi per il potente apprendimento delle macchine di oggi. Il machine learning basato sulle reti neurali artificiali sta attualmente rivoluzionando la scienza, l'ingegneria e la vita di tutti i giorni".

Caso curioso, anche quest'anno, come due anni fa con l'entanglement, sono usciti alcuni video che hanno trattato l'argomento e che vi invito a recuperare. Appartengono alla serie delle particelle musicali e utilizzano la musica generata dal computer per affrontare proprio l'argomento delle reti neurali e delle tecniche di apprendimento, in particolare nel terzo video della miniserie, dedicato alla ricostruzione della Decima di Beethoven.

Ovviamente approfondirò il lavoro di Hopfield e Hinton per realizzare, entro la fine dell'anno (spero non troppo a ridosso della fine...) una puntata speciale di Ritratti. Vite di scienza dedicata proprio ai Premi Nobel 2024. Sicuramente quelli per la fisica, magari, come lo scorso anno, anche quelli della chimica.

Ora vi lascio al video della live, se avrete voglia di vederlo, e subito dopo ai link di approfondimento: Link di approfondimento:

Come hanno ricordato nella home del Premio Nobel, i due scienziati "hanno utilizzato gli strumenti della fisica per costruire metodi che hanno aiutato a gettare le basi per il potente apprendimento delle macchine di oggi. Il machine learning basato sulle reti neurali artificiali sta attualmente rivoluzionando la scienza, l'ingegneria e la vita di tutti i giorni".

Caso curioso, anche quest'anno, come due anni fa con l'entanglement, sono usciti alcuni video che hanno trattato l'argomento e che vi invito a recuperare. Appartengono alla serie delle particelle musicali e utilizzano la musica generata dal computer per affrontare proprio l'argomento delle reti neurali e delle tecniche di apprendimento, in particolare nel terzo video della miniserie, dedicato alla ricostruzione della Decima di Beethoven.

Ovviamente approfondirò il lavoro di Hopfield e Hinton per realizzare, entro la fine dell'anno (spero non troppo a ridosso della fine...) una puntata speciale di Ritratti. Vite di scienza dedicata proprio ai Premi Nobel 2024. Sicuramente quelli per la fisica, magari, come lo scorso anno, anche quelli della chimica.

Ora vi lascio al video della live, se avrete voglia di vederlo, e subito dopo ai link di approfondimento: Link di approfondimento:

martedì 4 ottobre 2022

Premio Nobel 2022 per la Fisica: l'entanglement

martedì 8 ottobre 2019

Premi Nobel 2019: Fisica

La prima metà del Nobel per la Fisica 2019 va a Michel Mayor e Didier Queloz. I due astronomi nel 1995 hanno annunciato la scoperta di un pianeta extrasolare intorno alla stella 51 Pegasi, nella costellazione di Pegaso, una stella simile al Sole distante da noi quasi 48 anni luce. Il pianeta, un gigante gassoso, denominato 51 Pegasi b, è noto anche con il nome di Bellerofonte, l'eroe greco che domò il cavallo alato Pegaso. Lo vediamo (il pianeta!) qui sotto nell'immagine artistica presa da Celestia via commons:

Alla fine i risultati del gruppo di Dicke confermarono la scoperta di Penzias e Wilson, fornendo anche un senso fisico a quell'osservazione, oggi considerata una delle più solide conferme della teoria del Big Bang. Peebles, all'epoca giovane assistente di Dicke, contribuì non solo alla parte sperimentale, ma anche a quella teorica, e negli anni successivi continuò a occuparsi di radiazione cosmica di fondo e di cosmologia. Il Premio Nobel di quest'anno è, alla fine, il riconoscimento alla carriera piuttosto che a un unico singolo risultato, dove peraltro ebbe comunque un ruolo marginale, visto che nessuno dei teorici che predisse la radiazione cosmica di fondo ha mai vinto il Premio Nobel per tale risultato (né su qualche altro argomento, se è per questo).

giovedì 1 agosto 2019

Agosto da zero a infinito

Questa volta sono abbastanza in orario con la pubblicazione del calendario per il mese di agosto (pdf). Prima di addentrarci nell'immagine del mese, sempre tratta dalla mostra Da zero a infinito, vi segnalo che, se non ci saranno problemi o variazioni dovute a imprevisti vacanzieri vari, ad agosto dovrebbe riprendere la serie di post dedicata alla corsa allo spazio.

Passiamo ora all'immagine del mese, dedicata alla legge di Newton:

Passiamo ora all'immagine del mese, dedicata alla legge di Newton:

Etichette:

astronomia,

calendario,

eso,

fisica,

gravità,

inaf,

legge di gravitazione universale,

petr horalek,

susanna terracini

lunedì 3 giugno 2019

Giugno da zero a infinito

Sono quasi puntuale con il calendario del mese di giugno, questo mese rappresentato dalla costante di struttura fine sempre dalle immagini della mostra Da zero a infinito. Prima di lasciarvi all'immagine, vi ricordo il link per scaricare il pdf del calendario e, visto che ci sono, vi segnalo anche l'articolo sulla fisica di Riemann, dove ho scritto un paio di cose proprio sulla costante di struttura fine.

venerdì 1 febbraio 2019

Febbraio da zero a infinito

Tutto impegnato a scrivere di tacchini, quasi mi scordato di proporvi l'immagine di febbraio tratta dalla mostra Da zero a infinito. Per questo mese tocca al secondo principio della termodinamica.

martedì 2 ottobre 2018

Premi Nobel 2018: Fisica

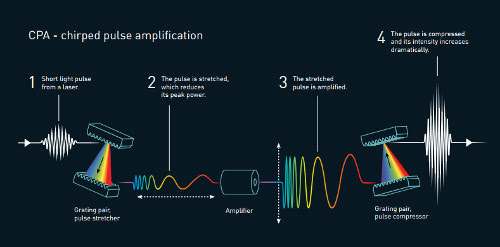

Il premio è stato assegnato

per le innovazioni rivoluzionarie nel campo della fisica del laserIn particolare Ashkin

per le pinzette ottiche e la loro applicazione ai sistemi biologicimentre Mourou e Strickland

per il loro metodo per generare impulsi ottici ultra-corti ad alta intensitàIn un certo senso anche quest'anno c'è l'impronta di Albert Einsteinsul premio, visto che il contesto teorico di laser e maser si basa su un suo articolo del 1917.

Sebbene già nel 1928 Rudolf Ladenburg confermò l'esistenza del fenomeno dell'emissione stimolata e dell'assorbimento negativo, la ricerca sul laser viene tradizionalmente fatta iniziare con Charles Hard Townes e Arthur Leonard Schawlow che nel 1957 presso i laboratori Bell nel New Jersey iniziarono una serie di studi su tale dispositivo. I loro calcoli teorici portarono all'articolo del 1958 da cui tutto ebbe inizio.

Lasciando alla pagina en.wiki o all'approfondimento ufficiale del Nobel, due parole veloci sulle pinzette ottiche, dispositivi che utilizzano un raggio laser altamente focalizzato per fornire una forza attrattiva o repulsiva dell'ordine dei piconewton (corrispondente a un peso all'incirca 10 milioni di volte inferiore a quello di un capello) utilizzata per sposare oggetti microscopici simili a pinzette. Queste sono in grado di intrappolare e manipolare piccole particelle delle dimensioni dell'ordine del micron (ovvero un millesimo di millimetro, circa 10 volte più piccoli dello spessore del capello di cui sopra). Come scritto nella motivazione, le pinzette ottiche sono state utilizzate con successo nello studio dei sistemi biologici.

Ashkin, anche lui come Townes e Schawlow dei laboratori Bell, ha sviluppato tali dispositivi a partire dal 1970 e ha lavorato fianco a fianco con Steven Chu che aveva vinto il Nobel per la Fisica nel 1997 per le trappole laser. Donna Strickland, invece, insieme con il suo supervisore di dottorato Gérard Mourou, svilupparono una tecnica in grado di amplificare degli impulsi brevissimi (tecnicamente detti chirped, letteralmente cingguettati), utilizzata per produrre impulsi ultracorti ad altissima intensità utilizzati in moltissimi ambiti (dalla chirurgia alla medicina e alla scienza fondamentale).

martedì 3 ottobre 2017

Premi Nobel 2017: Fisica

per il contributo decisivo al rilevatore LIGO e l'osservazione delle onde gravitazionaliUn po' come il premio a Peter Higgs, questo ai fondatori di LIGO (manca solo Ronald Drever, morto all'inizio di marzo di quest'anno), anche questo era ampiamente atteso (se ne vociferava già al congresso SAIt e durante la Notte dei Ricercatori).

Non mi dilungo in eccesive spiegazioni, rimandandovi a Le mistiche onde gravitazionali che avevo scritto poco meno di un anno fa, ma vorrei semplicemente far notare l'intruso nel trio: Thorne, infatti, a differenza dei due suoi colleghi, è un fisico teorico. Vince giustamente il Nobel in quanto fondatore dell'esperimento, ma è altrettanto indubbio che, in occasione del Nobel per l'Higgs, non venne assegnato nessun premio ai fisici sperimentali che la scoperta la realizzarono nella pratica. A mio modesto parere direi che siamo di fronte all'ennesimo smacco al CERN da parte dell'Accademia delle Scienze svedese.

Abbott, B. P., Abbott, R., Abbott, T. D., Abernathy, M. R., Acernese, F., Ackley, K., ... & Adya, V. B. (2016). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. Physical review letters, 116(6), 061102. doi:10.1103/PhysRevLett.116.061102

Etichette:

astrofisica,

barry barish,

fisica,

kip thorne,

ligo,

onde gravitazionali,

premi nobel,

rainer weiss

domenica 26 febbraio 2017

(non) carnevale della fisica #23

In un certo senso fondiamo le nostre aspettative sulle nostre esperienze; ovvero abbiamo sempre visto, per secoli, la Terra come un'eccezione, come un qualcosa di singolare, circondata da altri pianeti completamente diversi dal nostro. Ecco, quindi quando sentivamo di pianeti simili a Giove eravamo sempre sorpresi ma, allo stesso tempo delusi. Appena sono iniziati a sbucare i primi pianeti grandi come la Terra ecco che abbiamo tutti iniziato ad alzare la testa: gli esopianeti (ovvero i pianeti al di fuori del sistema solare) erano vivi e lottavano con noi. A quel punto sono sbucati anche pianeti in stelle vicine, sempre più vicine. E poi, oggi: ben sette pianeti, e poi anche simili alla Terra, tutti nello stesso sistema solare.Passo ora a Marco Castellani su Gruppo locale (la versione su Medium):

Sì, perché questi pianeti — a differenza della grande maggioranza di quelli conosciuti — sono probabilmente tutti rocciosi ed anzi simili alle dimensioni della nostra Terra. Stiamo parlando senz’altro del più grande numero di pianeti di tipo terrestri rilevato attorno ad una sola stella.A scrivere della notizia per OggiScienza è Veronica Nicosia, i cui ottimi articoli stanno entrando con una certa frequenza in queste edizioni del (no) carnevale:

Abbiamo trovato sette sorelle della Terra. Michael Gillon, a capo del telescopio Trappist e ricercatore dell’Università di Liegi, in Belgio, lo ha annunciato tradendo una grande emozione. Alle 19 del 22 febbraio, ora italiana, la NASA finalmente ha fatto il suo annuncio. A 39 anni-luce dalla Terra, intorno a una stella nana che è più piccola del nostro Sole e molto più fredda, ci sono sette esopianeti che hanno caratteristiche molto simili al nostro.

martedì 11 ottobre 2016

Ig Nobel 2016

per aver risolto il problema delle eccessive emissioni inquinanti delle automobili grazie a minori emissioni prodotte automaticamente ed elettromeccanicamente ogni volta che le vetture sono in fase di test.Il premio per la fisica va, invece, a Gábor Horváth, Miklós Blahó, György Kriska, Ramón Hegedüs, Balázs Gerics, Róbert Farkas, Susanne Åkesson, Péter Malik, e Hansruedi Wildermuth

per aver scoperto perché i cavalli dalla criniera bianca sono a prova di tafano e per aver scoperto perché le libellule sono fatalmente attratte dalle pietre tombali nere.Dettagli su:

- Gábor Horváth, Miklós Blahó, György Kriska, Ramón Hegedüs, Balázs Gerics, Róbert Farkas, Susanne Åkesson. An Unexpected Advantage of Whiteness in Horses: The Most Horsefly-Proof Horse Has a Depolarizing White Coat, Proceedings of the Royal Society B, vol. 277 no. 1688, pp. June 2010, pp. 1643-1650.

- Gábor Horváth, Péter Malik, György Kriska, Hansruedi Wildermuth. Ecological Traps for Dragonflies in a Cemetery: The Attraction of Sympetrum species (Odonata: Libellulidae) by Horizontally Polarizing Black Grave-Stones, Freshwater Biology, vol. 52, vol. 9, September 2007, pp. 1700–9.

per aver valutato la personalità percepita delle rocce dalla prospettiva delle vendite e del marketing.Divertente il premio per la letteratura a Fredrik Sjöberg per i tre volumi autobiografici in cui racconta della sua collezione di mosche che sono morte, e di mosche che non sono morte!

Il resto sulla pagina dei premiati.

martedì 4 ottobre 2016

Nobel 2016: fisica

Con le transizioni di fase abbiamo a che fare più o meno tutti ogni volta che mettiamo, ad esempio, una pentola di acqua sul fuoco per preparare un piatto di pasta, o quando lasciamo un pezzo di ghiaccio a sciogliersi, magari in un bicchiere per rafferddare l'acqua in esso contenuta.

Delle particolari transizioni di fase sono quelle quantistiche, dove a entrare in gioco è soprattutto l'approccio statistico alla termodinamica. I sistemi che vengono maggiormente interessati a questo genere di transizioni sono costituiti da spin: catene o piani discreti, dove ogni punto della catena o del piano è rappresentato da un dato valore dello spin (che può essere indicato come su o giù). Una catena di spin può esere rappresentata dal così detto modello di Ising, mentre una struttura bidimensionale può essere rappresentata dal così detto modello XY.

Nel momento della transizione, il parametro d'ordine del sistema, un numero che misura l'ordine, inizia a comportarsi con un andamento esponenziale, e gli esponenti vengono chiamati esponenti critici. Una transizione di tipo quantistico è quella che trasforma un materiale ferromagnetico in uno antiferromagnetico.

In particolare a quest'ultimo modello si sono dedicati Thouless e Kosterlitz, che peraltro danno il nome, insieme con Vadim L'vovich Berezinskiĭ, alla particolare transizione di fase presente nei modelli XY. Haldane, invece, si è occupato delle catene di spin, che ad esempio possono essere rappresentate con il modello di Ising (o comunque con un modello di quel genere).

Dopo questa (comunque non molto) esauriente spiegazione, vorrei far notare che il racconto fatto durante il live di cosa sia la topologia viene affidato a pretzel e bagel, che sono "fondamentali" nella congettura di Poincaré!

domenica 25 settembre 2016

Il (non) carnevale dela fisica #18

Visto che spesso mi ritrovo a scrivere di stelle sulle pagine dei (non) carnevali, e che mi piacerebbe stimolare Fabio a scrivere un po' più spesso, apro questa edizione con una lezione diastronomia, dove Fabio De Sicot recupera alcuni estrati di un'intervista che fece a Margherita Hack ai bei tempi di Caccia al fotone.

Nel 2006 nasceva Caccia al Fotone, e una delle prime puntate fu proprio in compagnia di Margherita Hack. Le feci qualche domanda sull'evoluzione stellare, e lei si sbizzarrì. Ne uscì una gloriosa e semplice (come nel suo stile) lezione di astronomia. E' un mio ricordo. Uno fra i tanti che si vedranno in rete. Ma per me vuol ancora dir molto.Si prosegue con Gaia e il suo miliardo di stelle (evvai!) di Sandro Ciarlariello:

In questo post vedremo cos'è Gaia, come ha fatto a misurare le cose che ha misurato e cosa ci dicono i dati. Tenete comunque presente che questi sono solo i primi dati della missione; ovvero nei prossimi anni verranno resi pubblici dati sempre più aggiornati e inoltre, nel corso dei mesi prossimi, tantissimi astrofisici (non solo quelli legati strettamente alla missione Gaia) analizzeranno questi dati e quindi magari ne vedremo delle belle.Sempre dedicato a Gaia il post di Marco Castellani su Gruppo locale

Un momento, ma chi è GAIA? No, non c’è speranza di incontrarla dal vero, perché non solo non è una persona (purtroppo, o per fortuna…) bensì un satellite dell’ESA, che attualmente orbita intorno al punto lagrangiano L2, un punto particolarmente importante di stabilità gravitazionale alle bellezza di un milione e mezzo di chilometri da Terra.Andiamo su Medium con La storia della scoperta di Sgr A* di Michele Diodati:

Alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, i progressi tecnologici compiuti nell’esplorazione del cielo nelle frequenze dell’infrarosso consentirono di bucare per la prima volta in modo efficace la nera cortina di polveri che rende invisibile il centro galattico ai telescopi ottici.Quindi Marco Fulvio Barozzi con La freccia del tempo:

Otto anni prima della morte di Newton, un altro Isaac, un protestante dissidente di nome Isaac Watts, pubblicò un libro di salmi, parafrasi e inni intitolato The Psalms of David: Imitated in the Language of the New Testament and Applied to the Christian State and Worship (1719). L’inno 58 così recita:

domenica 25 ottobre 2015

(non) carnevale della fisica #12

con pensieri, immagini, post di @peppeliberti @quantizzando @nereide @GiulianaGalati @Scientificast @Popinga1 @CristinaDaRold @OggiScienza @RadioProzac @mcastel @gruppolocale @andreacapocci @MediumItaliano @_juhan @amedeo_balbi

per l'Annesima volta non sarà l'Anno di Aharonov e Berry

Peppe Liberti

Non mi dilungo troppo in ulteriori dettagli, né tecnini né fisici, considerando che i contributi che vi segnalerò presentano tutti, con gradi di approfondimento differenti, informazioni sulla questione. Per cui gettiamoci subito nel flusso neutrinico!

Se siete finiti qui è perché volete saperne di più e quindi ora proverò a raccontarvi un po' la situazione. Siccome non voglio che restiate delusi da questo post, provo a fare sin da ora un brevissimo riassunto di ciò che proverò a dire. In questo post vedremo: cosa sono i neutrini, cosa hanno misurato i Premi Nobel, cosa vuol dire che oscillano, le conseguenze e l'importanza dell'osservazione dell'oscillazione dei neutrini (che poi è la cosa che ha fatto vincere il Nobel ai due signori di sopra).Anche Annarita Ruberto propone un interessante approfondimento sulla questione: all'interno de I neutrini hanno massa linka anche altri suoi post neutrinici, utili per approfondire ulteriormente la lettura (e in generale tutte le letture che vi proporrò):

La ricerca dei neutrini è resa difficoltosa dalla loro elusività, dato che interagiscono molto raramente con la materia, pur essendo le particelle più abbondanti nell'Universo. Tale caratteristica consente loro di non essere assorbiti dalla radiazione di fondo e di attraversare imperturbati regioni che sono opache alla radiazione elettromagnetica, come l'interno delle sorgenti astrofisiche. Inoltre, essendo particelle neutre, non subiscono deflessioni causate dai campi magnetici galattici e intergalattici che impedirebbero di risalire alla direzione di provenienza. Mi sto riferendo ai neutrini di origine astrofisica (da binarie X, resti di supernovae galattiche, nuclei attivi galattici, gamma ray burst o lampi gamma). Ci sono, infatti, anche neutrini solari, neutrini atmosferici, neutrini terrestri, neutrini fossili, accomunati tutti dalla caratteristica di essere sfuggenti.A seguire ecco le spiegazioni di Giuliana Galati su Scientificast:

I neutrini furono previsti da Pauli nel 1930 e rivelati per la prima volta da Reines e Cowan solo 27 anni dopo, nel 1957: questo dimostra come siano elusivi e difficili da osservare. Nei decenni successivi, è stato possibile studiarne molte proprietà, Le prime indicazioni che qualcosa di fondamentale ci sfuggiva sono arrivate negli anni Settanta e Ottanta dopo l'esperimento Homestake: dal Sole arrivavano molti meno neutrini di quelli attesi.

domenica 28 giugno 2015

Il (non) carnevale della fisica #10

con @peppeliberti @Popinga1 @Scientificast @CasolinoMarco @MathisintheAir @Chimicare @marghespa @nereide @mixmic76 @IlaMenca @astrilari @OggiScienza @AstronomicaMens @quantizzando @00Arci @lospaziobianco

La potenza elettrica delle quattro dinamo installate (circa 350 kW complessivi, quanto bastava per accendere 4800 lampade ad incandescenza da 16 candele, alimentate a 100-110V) era modesta per i nostri standard, ma cospicua per il suo tempo. In effetti uno dei motivi di successo del sistema Edison fu la notevole potenza delle sue dinamo, che erano state soprannominate proprio per questo “Jumbo”, come il famoso elefante del circo Barnum. L'energia elettrica prodotta era in corrente continua e veniva distribuita tramite conduttori interrati in una piccola area compresa fra piazza del Duomo, piazza della Scala, e la Galleria.In questi giorni di biscotti e banner c'è chi ha deciso di spostarsi, armi e bagagli, su altre piattaforme dove l'impossibilità di personalizzazione permette di concentrarsi sui contenuti, dimenticandosi delle alzate d'ingegno dei legislatori (o di chi per loro). E così Peppe Liberti si è spostato su medium e ha presentato così la ristampa che vi vado a proporre:

A tutti questi che Scienza e/o Cultura volevo dire che io, a un Festival della Scienza, ho messo assieme Twain e Feynman e si son parlatiAndatevi a leggere (o rileggere) Twain, il tempo e la memoria .

Un altro esimio che continua a passare ai suoi lettori della roba decisamente buona è Marco Fulvio Barozzi, in arte Popinga, che ha recentemente proposto Einstein cosmologo, e un manoscritto inedito:

Poco dopo la formulazione della teoria generale della relatività (1916), Einstein applicò la sua nuova teoria all’intero universo, soprattutto allo scopo di chiarirne i fondamenti, cioè di stabilire “se il concetto di relatività può essere applicato fino in fondo o se porta a contraddizioni”. Ipotizzando un cosmo statico nel tempo e che una teoria gravitazionale consistente dovesse incorporare il “principio” di Mach, secondo il quale l'inerzia di ogni sistema è il risultato dell'interazione del sistema stesso con il resto dell'universo e non può esistere uno spazio privo di materia, Einstein ritenne necessario aggiungere un nuovo termine alle equazioni generali di campo, allo scopo di predire un universo con una densità media di materia non nulla – la famosa “costante cosmologica”. Con la scelta di questa costante, Einstein fu condotto a un modello di un universo statico, finito, di geometria spaziale sferica, il cui raggio era direttamente legato alla densità di materia.Restiamo su quello che è considerato come il più noto fisico del XX secolo grazie a Silvia Kuna Ballero che su Scientificast ci propone A pranzo con Einstein: la relatività generale:

Usando diversi esperimenti mentali, tra cui il più importante è quello dell’ascensore, Einstein ebbe l’idea che la gravità potesse essere interpretata non come forza, ma come un qualcosa che modifica la geometria dello spazio-tempo, e più precisamente la caratteristica di un sistema di riferimento di essere inerziale o meno; e collegò naturalmente la presenza di materia (massa) alla gravità.

Seguendo questo ragionamento, nel 1907, Einstein riuscì finalmente ad estendere anche ai moti accelerati quello che si chiama principio di relatività; in altre parole, si potevano scrivere delle leggi della fisica che avessero la stessa forma matematica in tutti i sistemi di riferimento, anche a quelli che si muovono di moto accelerato.

Seguì una serie di pubblicazioni da parte di Einstein, dal 1908 al 1915, e molti altri a partire dal 1915, che via via costruirono la teoria della relatività generale, che include anche l’effetto di forze gravitazionali intense.

martedì 15 marzo 2011

Reattori a fissione nucleare

Quale è il principio fisico alla base di una centrale nucleare a fissione? In questo articolo si prova a mettere insieme un po' di fatti sui principi, ma anche sui problemi di sicurezza, utilizzando due saggi di Augusto Gandini e Maurizio Cumo contenuti all'interno di Conoscere Fermi, volume realizzato dalla Società Italiana di Fisica in occasione del centenario della nascita del nostro illustre Premio Nobel.

Si affronterà anche il discorso della sicurezza alla luce del fatto che i reattori a fissione usuali, per poter essere competitivi sul mercato energetico, devono lavorare vicinissimi al limite critico della reazione a catena incontrollabile. Gli unici sviluppi in questo campo, infatti, sono spesso stati più nella realizzazione di nuovi sistemi di sicurezza che non nella costruzione di sistemi altrettanto efficienti, ma più lontani dal limite critico e con una minore produzione di scorie radioattive.

La storia dell'energia nucleare inizia, volendo essere patriottici, nei laboratori di via Panisperna, nel gruppo di ricerca guidato da Enrico Fermi. Quegli studi lo portarono, una volta negli Stati Uniti, a collaborare con un altro grande pioniere della fisica nucleare, Robert Oppenheimer, direttore del famigerato Progetto Manhattan, quello stesso progetto che produsse le bombe che vennero gettate su Hiroshima e Nagasaki, e che venne poi modificato per usi civili nelle centrali nucleari.Si affronterà anche il discorso della sicurezza alla luce del fatto che i reattori a fissione usuali, per poter essere competitivi sul mercato energetico, devono lavorare vicinissimi al limite critico della reazione a catena incontrollabile. Gli unici sviluppi in questo campo, infatti, sono spesso stati più nella realizzazione di nuovi sistemi di sicurezza che non nella costruzione di sistemi altrettanto efficienti, ma più lontani dal limite critico e con una minore produzione di scorie radioattive.

Oppenheimer probabilmente si rendeva conto di quello che aveva sviluppato. Famose, infatti, le sue due affermazioni:

In un certo senso basilare che nessuna volgarità, umorismo o esagerazione possono dissolvere, i fisici hanno conosciuto il peccato; e questa è una conoscenza che non si può perdere.riguardanti le bombe giapponesi sopra ricordate, o quella ancora più terribile

(da una conferenza del 1947 presso il MIT)

Sono diventato Morte, il distruttore di mondiche il fisico ha ripreso dal Bhagavadgita(1) in occasione dell'esperimento del 1945 ad Alamgordo in New Mexico.

Il principio dietro la reazione (su cui si basano sia la bomba sia il reattore) è semplice: viene lanciato un fascio di neutroni contro dei nuclei pesanti (isotopi dell'uranio) e dalla cattura e successivo rilascio si ottiene un neutrone, un nucleo più leggero di quello di partenza ed energia.

Un'ottima e forse ancora più dettagliata descrizione di quanto appena detto viene da questo schema tratto da commons:

martedì 8 marzo 2011

Generalizzando il teorema di Noether

L'anno scorso abbiamo visto il teorema di Noether, un importante strumento matematico che garantisce l'esistenza, in fisica, di quantità che si conservano (e quindi di principi di conservazione). Jacky Cresson e Isabelle Greff, due ricercatori francesi, stanno lavorando da anni a una generalizzazione del teorema(1), che hanno raggiunto su un articolo pubblicato sul Journal of Mathematical Physics (A non-differentiable Noether's theorem).

Giusto per introdurre al meglio l'argomento, ricordo cosa sia una lagrangiana e cosa le equazioni differenziali parziali.

Una lagrangiana è un'equazione che rappresenta il sistema fisico che si sta studiando. Eseguendo una serie di calcoli e di derivate sull'equazione, è possibile ricavare le così dette equazioni del moto, ovvero quelle equazioni che descrivono matematicamente la dinamica del sistema studiato.

Le equazioni differenziali sono, invece, delle equazioni in cui si trovano delle derivate, dove la derivata è una funzione che ci dice quanto velocemente una data funzione cambia la sua pendenza. Quando, però, siamo di fronte a funzioni che dipendono da più variabili, allora le derivate sono dette parziali, perché ogni derivata possibile che si può calcolare fornisce informazioni solo su una parte della funzione.

Giusto per introdurre al meglio l'argomento, ricordo cosa sia una lagrangiana e cosa le equazioni differenziali parziali.

Una lagrangiana è un'equazione che rappresenta il sistema fisico che si sta studiando. Eseguendo una serie di calcoli e di derivate sull'equazione, è possibile ricavare le così dette equazioni del moto, ovvero quelle equazioni che descrivono matematicamente la dinamica del sistema studiato.

Le equazioni differenziali sono, invece, delle equazioni in cui si trovano delle derivate, dove la derivata è una funzione che ci dice quanto velocemente una data funzione cambia la sua pendenza. Quando, però, siamo di fronte a funzioni che dipendono da più variabili, allora le derivate sono dette parziali, perché ogni derivata possibile che si può calcolare fornisce informazioni solo su una parte della funzione.

lunedì 14 febbraio 2011

Ritratti: Fritz Zwicky

Zwicky nasce a Varna, in Bulgaria, il 14 febbraio del 1898. Il padre, Fridolin, è un mercante svizzero che si trova là per affari, mentre la madre, Franziska Vrček, è cecoslovacca.

Zwicky viene rimandato in Svizzera, a Gradus dai nonni per studiare nel suo paese natio: l'idea è quella di indirizzarlo verso studi commerciali, ma ben presto iniziò ad interessarsi della scienza, in particolare di fisica e matematica. Così nel 1914 andò presso lo Swiss Federal Institute of Technology a Zurigo proprio per approfondire questi suoi interessi e dove ottenne il dottorato, nel 1922, con uno studio sui cristalli ionici. Tre anni più tardi, nel 1925, si trasferì negli Stati Uniti per lavorare al Caltech insieme con Robert Millikan, fresco di Nobel (1923).

La prima carica importante di Zwicky arrivò nel 1942, un anno dopo il divorzio dalla prima moglie, Dorothy Vernon Gates, grazie ai cui soldi fu in grado di finanziare l'Osservatorio di Palomar durante la Grande Depressione. Successivamente si sposò in Svizzera, nel 1947, con la connazionale Anna Margaritha Zurcher.

Zwicky fu il primo a introdurre il termine supernova nella letteratura astronomica e sviluppò, insieme con Walter Baade, la teoria di come le supernove siano in grado di produrre stelle di neutroni, scoperte da James Chadwick:

Con tutte le riserve avanziamo l'ipotesi che una super-nova rappresenti la transizione di una stella ordinaria in una stella di neutroni, costituita principalmente di neutroni. Una stella di tal genere può possedere un raggio molto piccolo e una densità estremamente grande. Come i neutroni sono impacchettati più strettamente dei nuclei ordinari e degli elettroni, l'energia "gravitazionale di impacchettamento" in una stella di neutroni fredda può diventare molto grande e, sotto certe condizioni, può ulteriormente eccedere la frazione di impacchettamento nucleare. Una stella di neutroni dovrebbe inoltre rappresentare la configurazione più stabile della materia.Lo stesso articolo si conclude poi nel modo seguente:

Dai dati a pisposizione sulle supernove possiamo concludere:Sempre con Baade, in un articolo precedente, introdusse la nozione di supernova:Le nostre due conclusioni sono essenzialmente indipendenti e dovrebbero forse essere giudicate separatamente, ognuna per i suoi rispettivi meriti.

- La massa si deve annichilire all'interno dell'ammasso. Con ciò intendiamo che un insieme di atomi la cui massa totale è $M$ può perdere, sotto forma di radiazione elettromagnetica ed energia cinetica, una quantità di energia $E_T$ che probabilmente non può essere considerata per spiegare la liberazione della nota frazione di impacchettamento nucleare. Varie interpretazioni di questo risultato sono possibili e verranno successivamente pubblicate(1).

- L'ipotesi che la supernova emette raggi cosmici conduce a un accordo molto soddisfacente con alcune delle principali osservazioni sui raggi cosmici.

(dalle conclusioni di Cosmic rays from super-novae)

Le indagini estensive di sistemi extragalattici durante gli ultimi anni hanno gettato luce sull'importante fatto che esistono due tipi ben definiti di nuove stelle o novae che possono essere distinti come novae comini e super-novae. Nessun oggetto intermedio è stato ulteriormente osservato.

(da On Super-novae)

mercoledì 9 febbraio 2011

Il problema dei tre corpi

Nel mondo anglosassone questo problema viene associato a Leonard Euler, uno dei matematici che si occuparono della questione, e che propose il seguente potenziale in cui sono presenti due centri di gravità paragonabili, rappresentati dalle costanti $\mu_{1,2}$ che misurano la forza di ciascun corpo: \[V(x,y) = -\frac{\mu_1}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2}} -\frac{\mu_2}{\sqrt{(x+a)^2 + y^2}}\] Questo potenziale, ovviamente, va applicato a un terzo corpo di massa $m$.

Sostituendo $x$ e $y$ con un sistema di coordinate ellittiche è possibile trovare una soluzione parametrica al problema, espressa attraverso degli integrali ellittici.

sabato 15 gennaio 2011

Wikipedia10: Sonoluminescenza

Per festeggiare i 10 anni di Wikipedia, vi propongo, leggermente rivisto (ho tolto il racconto sperimentale), uno dei miei migliori contributi alla Wiki, la voce Sonoluminescenza, che è stato per un po' anche una delle voci in vetrina.

Ovviamente i festeggiamenti non finiscono qui e sentirete ancora parlare di Wikipedia e dei suoi 10 splendidi anni. Per intanto leggete! Per sonoluminescenza si intende un processo nel quale l'energia sonora viene trasformata in luce, generata da una bolla, posta all'interno di un fluido, colpita da un suono. Nonostante il fenomeno fosse noto sin dai primi anni Trenta del XX secolo, solo dal 1988 si iniziò a studiarlo con ricerche mirate.

Il fenomeno consiste semplicemente in una piccola bolla di gas in un fluido che collassa rapidamente e può essere classificato in due modi differenti: SonoLuminescenza a Bolle Multiple (SLBM) e SonoLuminescenza a Bolla Singola (SLBS). Nel 1933, N. Marinesco e J. J. Trillat (Action des ultrasons sur les plaques photographiques) trovarono che una lastra fotografica era stata annebbiata dall'immersione in un liquido che era stato agitato dagli ultrasuoni: venivano scoperte le SLBM. Un anno più tardi, H. Frenzel e H. Schultes, dell'Università di Colonia, riuscirono a riprodurre una luce debole ma visibile nell'acqua utilizzando gli ultrasuoni (Luminescenz im ultraschallbeschickten Wasser). I due studiosi cercarono di spiegare il fenomeno da loro osservato suggerendo che fosse un fenomeno elettrico causato dal moto delle bolle: detto questo decisero di lasciar perdere i loro studi, in quanto, in quei tempi di guerra, non erano utili alla marina.

Le SLBM sono molto difficili da studiare: emettono luce per pochi nanosecondi e sono in costante movimento; le ricerche erano pertanto limitate dagli intervalli temporali e spaziali tipici di queste nubi di bolle. Nel 1988/89 Felipe Gaitan e Lawrence Crum riuscirono a riprodurre le condizioni richieste per ottenere la sonoluminescenza da una bolla singola, SLBS, a partire dai lavori di Hugh Guthrie Flynn(1): il loro lavoro culminò nella pubblicazione di Sonoluminescence and bubble dynamics for a single, stable, cavitation bubble nel 1990.

SLBS è un fenomeno molto più facile da studiare, poiché è una bolla singola, stazionaria, ad essere intrappolata in una boccetta. Questa bolla può essere estremamente stabile e incandescente per diversi minuti, rendendo possibile studiare sia la bolla stessa, sia la luce emessa. Subito dopo la sua scoperta, Gaitan perse qualsiasi interesse nella sonoluminescenza, e la ricerca venne proseguita dal dr. Seth Putterman all'UCLA (Sonoluminescence: Sound into light). Putterman ha pubblicato diversi articoli sull'argomento e determinato molte delle caratteristiche note della SLBS. Una bolla singola è molto più brillante di un SLBM rendendo gli studi spettrali più semplici.

Il fenomeno, comunque, è ancora poco noto a causa dei molti modelli teorici proposti.

Strumentazione per la sonoluminescenza

Ovviamente i festeggiamenti non finiscono qui e sentirete ancora parlare di Wikipedia e dei suoi 10 splendidi anni. Per intanto leggete! Per sonoluminescenza si intende un processo nel quale l'energia sonora viene trasformata in luce, generata da una bolla, posta all'interno di un fluido, colpita da un suono. Nonostante il fenomeno fosse noto sin dai primi anni Trenta del XX secolo, solo dal 1988 si iniziò a studiarlo con ricerche mirate.

La storia

La parola sonoluminescenza vuol dire luce dal suono ed è derivata dal latino sonus, suono, e dal greco lumos, luce.Il fenomeno consiste semplicemente in una piccola bolla di gas in un fluido che collassa rapidamente e può essere classificato in due modi differenti: SonoLuminescenza a Bolle Multiple (SLBM) e SonoLuminescenza a Bolla Singola (SLBS). Nel 1933, N. Marinesco e J. J. Trillat (Action des ultrasons sur les plaques photographiques) trovarono che una lastra fotografica era stata annebbiata dall'immersione in un liquido che era stato agitato dagli ultrasuoni: venivano scoperte le SLBM. Un anno più tardi, H. Frenzel e H. Schultes, dell'Università di Colonia, riuscirono a riprodurre una luce debole ma visibile nell'acqua utilizzando gli ultrasuoni (Luminescenz im ultraschallbeschickten Wasser). I due studiosi cercarono di spiegare il fenomeno da loro osservato suggerendo che fosse un fenomeno elettrico causato dal moto delle bolle: detto questo decisero di lasciar perdere i loro studi, in quanto, in quei tempi di guerra, non erano utili alla marina.

Le SLBM sono molto difficili da studiare: emettono luce per pochi nanosecondi e sono in costante movimento; le ricerche erano pertanto limitate dagli intervalli temporali e spaziali tipici di queste nubi di bolle. Nel 1988/89 Felipe Gaitan e Lawrence Crum riuscirono a riprodurre le condizioni richieste per ottenere la sonoluminescenza da una bolla singola, SLBS, a partire dai lavori di Hugh Guthrie Flynn(1): il loro lavoro culminò nella pubblicazione di Sonoluminescence and bubble dynamics for a single, stable, cavitation bubble nel 1990.

SLBS è un fenomeno molto più facile da studiare, poiché è una bolla singola, stazionaria, ad essere intrappolata in una boccetta. Questa bolla può essere estremamente stabile e incandescente per diversi minuti, rendendo possibile studiare sia la bolla stessa, sia la luce emessa. Subito dopo la sua scoperta, Gaitan perse qualsiasi interesse nella sonoluminescenza, e la ricerca venne proseguita dal dr. Seth Putterman all'UCLA (Sonoluminescence: Sound into light). Putterman ha pubblicato diversi articoli sull'argomento e determinato molte delle caratteristiche note della SLBS. Una bolla singola è molto più brillante di un SLBM rendendo gli studi spettrali più semplici.

Il fenomeno, comunque, è ancora poco noto a causa dei molti modelli teorici proposti.

Strumentazione per la sonoluminescenza

Iscriviti a:

Post (Atom)